Nur etwas mehr als die Hälfte aller US-Amerikaner gab in der erwähnten PRRI-Befragung 2018 an, wenigstens einmal pro Woche mit jemandem zu tun zu haben, der eine andere Hautfarbe, Religion oder Parteipräferenz hat. Häufig kommen diese Kontakte am Arbeitsplatz, in der Schule und im Freundeskreis zu stande, seltener in der Familie und noch seltener in zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen. Je höher der Bildungsgrad und je jünger die Befragten sind, desto höher ist die Zahl der bekundeten Interaktionen mit Leuten, die anders sind. Unabhängig davon bewertet die Mehrzahl der Befragten solche Interaktionen als okay – ausgenommen die Kontakte mit Anhängern der anderen Partei.

Seit den 1960ern ist klar, welche Partei auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung steht und welche Partei Rassismus für eine Privatsache hält, in die sich der Staat nicht einmischen soll. 62 % der US-Amerikaner sehen in ethnischer Diversität eine Stärke ihres Landes, 13 % eine Schwäche. Doch wer in Anbetracht des demographischen Wandels, der die Weißen im Jahr 2045 zur einer (wenn auch der größten) Minderheit unter vielen macht, Schweißausbrüche bekommt, ist bei den Republikanern besser aufgehoben: Ihre Anhänger würden es mit dreimal höher Wahrscheinlichkeit ablehnen, wenn ihr Kind jemanden mit einer anderen Hautfarbe, sexuellen Identität oder Religion heiratet, und sie bevorzugen eine kulturelle Dominanz des (weißen und heterosexuellen) Christentums.

Verdrängung und Neurose

Sahen die einen im Trumpismus die Angstblüte des alten weißen Mannes, versuchten andere ihn unter der psychologischen Maßgabe zu verstehen, wonach hinter jeder Aggression eine Trauer steckt, die sich nicht artikulieren kann. Hermann Lübbe hatte 1983 die These aufgestellt, das kollektive Schweigen über „die dunklen Jahre“ (= die von den Mitscherlichs im Nachkriegsdeutschland beobachtete Unfähigkeit zu trauern) habe erst die allmähliche Verwurzelung der Demokratie in Westdeutschland ermöglicht. Ähnliche Verdrängungsmechanismen häufen in den USA eine Nationalneurose auf die andere.

Die Mär, Columbus habe einen Kontinent „entdeckt“, dessen unberührte Scholle nur auf europäische Siedler gewartet habe, umhüllt sowohl die physische wie kulturelle Vernichtung der indigenen Bevölkerung als auch das Schicksal von Millionen Afrikanern, die über den Atlantik verschleppt wurden.

Sowohl schnöde Steuererhöhungen als auch das von der britische Krone aus Rücksicht auf die Indigenen erlassene Siedlungsverbot westlich der Appalachen ließ den Kontinentalkongress die Unabhängigkeit ausrufen – eine Rebellion, die ohne durchaus eigennützige Unterstützung durch Frankreich, Spanien und die Niederlande von den Briten innerhalb weniger Wochen niedergeschlagen worden wäre, zumal das Hinterland mehrheitlich der Krone treu blieb und in einem vergessenen ersten Bürgerkrieg unterworfen werden musste. Die Unabhängigkeit reservierte den Slogan „life, liberty, and the pursuit of happiness“ bekanntlich für weiße Männer, allen anderen ging es unter deren fortan ungehemmter Selbstherrschaft erstmal deutlich schlechter.

In den Südstaaten war man davon überzeugt, die weltweit humanste Form der Sklaverei, dieser „peculiar institution“ zu pflegen, und einigermaßen vor den Kopf gestoßen, dafür weder Anerkennung noch Dank zu erhalten. Die Verbitterung entlud sich im Rasssenwahn von der „schwarzen Bestie“, mit dem sich die einstigen „Herren“ in das Recht setzten, die weiße Dominanz im mehrheitlich von früheren Sklaven bewohnten Süden mit mörderischer Gewalt zu verteidigen. Sie wurde nicht erst im erstaunlich blutigen Bürgerkrieg eingeübt; in diesem entlud sich vielmehr die Brutalität, die in Jahrhunderten von „Indianerkriegen“, Landnahme und Sklaverei zur psychopathologischen Gewohnheit des „Wilden Westens“ wurde.

Der Elefant im Zimmer

Die größte Nationalneurose ist und bleibt der Bürgerkrieg. Symbole und Statuen der unterlegenen Konföderation gerieten nach der Ermordung George Floyds mehr denn je in die öffentliche Kritik – und das hysterische Beharren auf dem „Wert“ dieses „historischen Erbes“ verrät, dass es um mehr als Geschichte geht.

Der Minderwertigkeitskomplex der im Bürgerkrieg unterworfenen Südstaaten wirkt bis heute nach, zumal er seit den 1990er von interessierten Kreisen für den rechten Kulturkrieg instrumentalisiert wird. Im Namen nationaler Einheit hatte man nach dem Bürgerkrieg das Bild gepflegt, zwei gleichberechtigte Brüder hätten ehrenhaft um die Auslegung der US-Verfassung gekämpft, und damit beide Augen davor verschlossen, wie die Rassengesetzgebung den Schwarzen die Rechte aberkannte, die gerade erst – auch von ihnen selbst – erkämpft worden waren. Bezeichnend dafür war, wie sich 1913, beim 50. Jahrestag der Schlacht von Gettysburg, weiße Veteranen in Grau und Blau über den Schützengräben die Hände reichten, während schwarze Unionskämpfer abseits feiern mussten.

Mit Weltkriegen, Wirtschaftsdepression und dem sowjetischen Erzfeind fehlte dann einfach die Gelegenheit, über den Bürgerkrieg, der auf eigentümliche Weise omnipräsent und verdrängt zugleich ist, eine kollektive Erzählung zu formen. Stattdessen bevorzugen die US-Amerikaner die „Geografie der Erinnerungen“ (Stuart McConnell), die nicht allein durch deren ureigene Kontinentaldrift verkompliziert wird. Es gab nie die bloße Dichotomie zwischen industrialisiertem Norden und semifeudalen Agrarstaaten der Konföderation. Die Kleinbauern im südlichen Hinterland empfanden die sklavenhaltenden Baumwollbarone als erdrückende Konkurrenz, während die Kaufleute in den Großstädten an der Nordostküste in ihnen gute Geschäftspartner sahen.

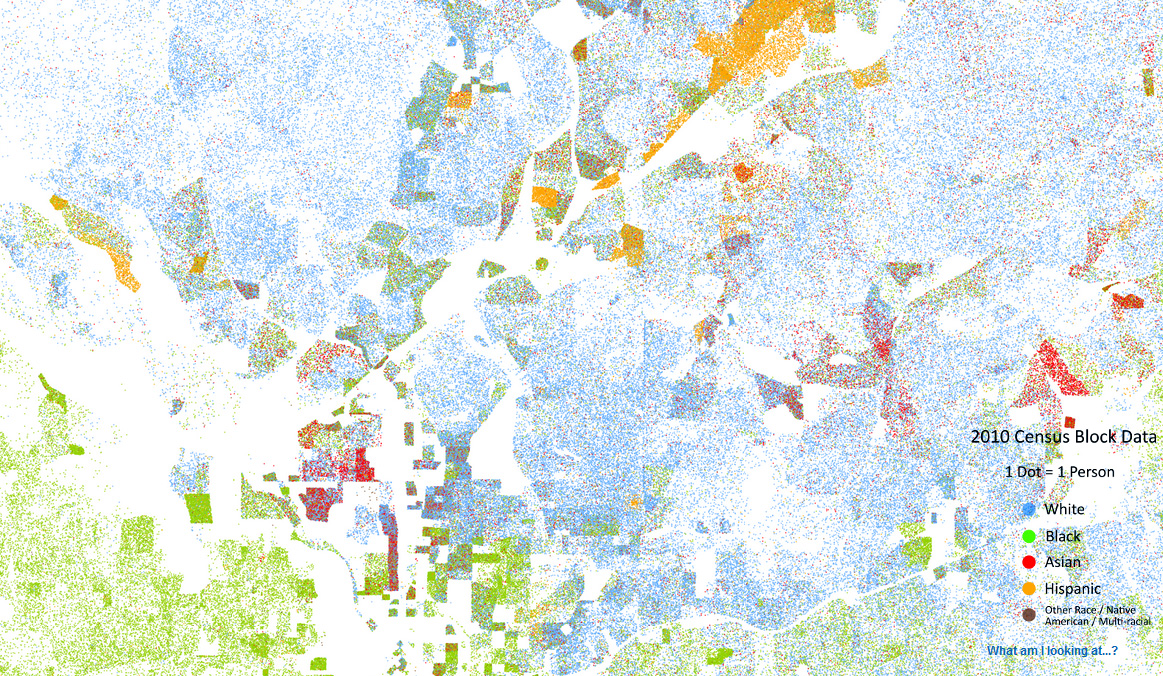

So haben auch die siegreichen Yankees im Norden allen Grund, nicht zu kritisch an die Geschichte ihrer Vorfahren zu rühren. Lincoln war 1860 gerade wegen seiner um Ausgleich bemühten Haltung in der Sklavenfrage gewählt worden, die bei Kriegsausbruch eine geringere Rolle spielte als der Streit, ob die USA ein loser Staatenverbund mit lukrativen Handelsbeziehungen zur britischen Krone oder ein Föderalstaat sind, der souveräne Weltpolitik betreibt. Auch in den nordöstlichen US-Bundesstaaten, in denen die Rassentrennung ausdrücklich verboten war, blieb der vermeintliche „melting pot“ ein politischer Mythos, der 1908 durch das gleichnamige Immigrantendrama von Israel Zangwill populär wurde. Die Realität entsprach eher einer Salatschüssel als einem Schmelztiegel: Nicht nur in Harlem, China Town und Little Italy blieb und bleibt man unter sich. Das Nebeneinanderherleben der ethischen Gruppen in den USA ist aus dem Weltraum erkennbar:

Die Vergangenheit ist weder vorbei noch vergangen.

2 Gedanken zu „The Divided States (IV): Schwarzweißdenken“