Gestern hast du die Frage, wie es zu Trump kommen konnte, zu der variiert, wer seine Präsidentschaft zugelassen hat. Konnte Trump mit seinem protektionistischen Programm und seinem vorgeblich antielitären Populismus durch das Volk und gegen die herrschenden Ordnung in Wirtschaft, Medien und Politik US-Präsident werden? Falls ja: Was ist mit diesem Volk los, dass es eine demokratische Regierung wählt, die eine demokratische Regierung offen verachtet?

Die Sorge, Trump könne die US-Demokratie beschädigen, ist unbegründet. Auch gehen alle Normalisierungsversuche ins Leere und jede Beruhigungsformel ist überflüssig, etwa die, dass der Behördenapparat zwar neue Köpfe von Trumps Gnaden erhält, die Beharrungskräfte der öffentlichen Verwaltung (einschließlich Militär und Geheimdiensten) aber groß genug sind, um vier Jahre Blindflug ohne Crash zu schaffen.

Denn das demokratische System der USA ist bereits beschädigt und Trump das Zeichen dieses Ermüdungsbruchs.

Trump ist kein Systemfehler.

Statt der Frage, ob und warum die US-Amerikaner aus Protest gegen und Verzweiflung über die herrschende Ordnung einen Außenseiter gewählt haben, ist eine andere erhellender: Hätten die prekarisierten US-Amerikaner einen anderen wählen können als den sozialdarwinistischen Milliardenerben, der sein Kabinett nur mit anderen Angehörigen des Geldadels besetzt?

Für den Soziologen Claus Leggewie ist die Hoffnung einfacher Leute, das plutokratische System könne von einem Königskind beseitigt werden, pathologisch. In Orwells „Farm der Tiere“ ist Squealer zunächst ganz überrascht davon, dass ihm die anderen Viecher jede seiner „alternativen Fakten“ abkaufen, und dann speist sich daraus seine Verachtung der willfährigen Masse. Leggewie meint auch in Trumps Körpersprache die Verachtung der „Loser“ zu erkennen, die er lustvoll manipuliert. Sie richten ihren Zorn nicht gegen die Verursacher und Profiteure der Krise, sondern gegen Sündenböcke – ganz so, wie man hierzulande die Flüchtlinge für den Wohnungsmangel verantwortlich macht und die Immobilienspekulanten als die raffinierten Geschäftsleute betrachtet, die sie ja auch deshalb sind, weil sie die Folgen ihrer Praktiken sozialisieren.

Anstatt sich den Protesten unter dem Motto „We are the 99 Percent“ anzuschließen, haben die Abgehängten und Besorgten in den USA jemanden aus den „1 Percent“ zum Präsidenten gemacht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Rodham Clinton für viele unwählbar war – auch für viele Demokraten, die zuvor Bernie Sanders unterstützt hatten. Zum anderen war und ist Occupy wie viele „sozialrevolutionäre Bewegungen“ eine Angelegenheit der jungen, gebildeten und urbanen (nächsten) Elite. Drittens schließlich und mit ein Grund, warum der Protest gegen die soziale Ungleichheit nie über diese Kreise hinauskam, sind die USA nachgerade unfähig zur Sozialdemokratie.

Vorige Woche portraitierte der Deutschlandfunk lesens- und hörenswert die radikale christliche Rechte um den Vizepräsidenten Mike Pence. Die USA sind seit ihrer Gründung geprägt von Puritanern und Calvinisten, für die materieller Wohlstand ein Zeichen für die Gnade Gottes ist und Armut ein verdienter Makel selbstverschuldeter Sünde. Alle staatlichen Eingriffe in den Markt sind in diesem „biblischen Kapitalismus“ Blasphemie, auch dann, wenn sie – wie Obamacare – wenigstens die gröbsten Härten abfedern sollen. Das Mantra lautet: Wer glaubt, wird reich, wer reich ist, ist gesegnet. Dieser von Jesus beglaubigte Sozialdarwinismus wird vor allem von sehr armen und sehr reichen Amerikanern geglaubt. Er ist der Betriebsstoff für uramerikanische Tugenden wie harte Arbeit und spirituell aufgeladenen materiellen Verdienst. Er macht den Wohlfahrtsstaat selbst für diejenigen undenkbar, die durch ihn eine um Jahrzehnte erhöhte Lebenserwartung hätten, und er erteilt einem mehrfach geschiedenen, eitel protzenden Lügner wie Trump nicht nur Absolution, sondern qua Reichtum den Ausweis von Gottes Segen.

Eine solche Weltanschauung ließe sich nur mit einer amerikanischen Aufklärung überwinden, für die es Bildung bräuchte, die sich nur die Vermögenden leisten können in den USA, wo es viele Wege gibt, um die Verachtung Jesu auf sich zu ziehen: Neben Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft und Krankheit gehört die Aufnahme eines Studiums definitiv dazu. Insofern könnte sich auch künftig eine US-Politik, die beim Wahlvolk ankommen will, nicht nur sprachlich auf Grundschulniveau bewegen.

Dauerspektakel ohne Rücksicht auf Verluste

Das Stockholm-Syndrom, in dem die meisten US-Amerikaner der herrschenden Ordnung ergeben sind, in der sie ausgeplündert werden und ihre Ausplünderer als gottgefällige Selfmade-Men bewundern, wird begleitet von einem allfälligen Spektakel.

Dazu gehört das von drängenderen Problemen ablenkende Schreckgespenst des islamistischen Terrors, obwohl mehr Amerikaner in den letzten Jahren vom Blitz oder von Kleinkindern mit einer gefundenen Schusswaffe getötet worden sind. Weiterhin die seit Jahren betriebene Obstruktionspolitik der Republikaner, sicht- und hörbarer noch die scham- und schrankenlose („Freedom of Speech“!) Dämonisierung des politischen Gegners durch Hassprediger wie den inzwischen ernüchterten Glenn Beck, die nicht nur an die Stelle der sachlich-politischen Auseinandersetzung getreten ist: Diese ist dadurch unmöglich gemacht geworden. Die Spaltung des Landes scheint Ausmaße anzunehmen wie zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs und – ein weiterer Kollateralschaden der Lust am schnellen Skandal, der das Bohren dicker Bretter zu ersparen scheint: Die Verdächtigungen, Obama sei gar kein gebürtiger Amerikaner, darum ein unrechtmäßiger Präsident und islamistischer Nazikommunist noch dazu, sind als mediales Dauerthema zur Gewohnheit geworden. Nun setzen sie sich darin fort, Trump als eine Marionette Moskaus und die unvollständige Trennung von seinen Privatunternehmen als einen Verstoß gegen die Verfassung zu betrachten. In vier Jahren könnte der Ehrentitel „Mister President“ in den USA den Rang einer mittelschwerer Beleidigung haben.

Das Spektakel zieht das Amt des Staats- und Regierungschef auf das Niveau des dummen Augusts herab. Je mehr es banalisiert und skandalisiert wird, desto schwächer wird das Spektakel und umso höher muss die Dosis ausfallen.

Vor dem Wahlkampf kamen die Vorwahlen mit ihren parteiinternen Wettkämpfen, die inzwischen beinahe zwei Jahre vor dem Wahltag mitsamt medialem Begleit-Orkan ausbrechen. Ende kommenden Jahres schon werden die ersten Sondersendungen kommen, in denen atemlos herumspekuliert wird darüber, wer sich bei den Demokraten für 2020 aufstellen lässt und ob vielleicht ein Republikaner vor der Nominierungsrunde seiner Partei die Palastrevolte gegen den Amtsinhaber wagt.

In diesem Zirkus hat sich Trump nicht gegen den Ausleseprozess durchgesetzt, der angeblich den jeweils besten Kandidaten der beiden Parteien hervorbringen soll, tatsächlich aber die nach Wahlmonarchie klingenden Reihenfolge der letzten drei Jahrzehnte (Bush, Clinton, Bush, Obama und beinahe Clinton oder Bush) besorgte. Vielmehr hat Trump vielleicht nicht verstandesmäßig, sondern mit dem Instinkt, der ihn bisher auch aus dem Gefängnis heraushielt, begriffen, sich nicht mehr – wie seine Rivalen wohl noch glaubten – politisch, sondern medial bewähren zu müssen.

Ein Land, in dem es ein österreichischer Bodybuilder mittels Hollywood-Karriere zum Gouverneur und ein mittelmäßiger Western-Schauspieler zum Präsidenten bringen kann, tickte ohnehin schon immer anders. Einige Jahre weiterer Eskalation des postdemokratischen Spektakels später scheinen sich Politiker hier nur noch als Produkte der Kulturindustrie – als Mediengespenster und politische Entertainer – durchsetzen zu können, wie Georg Seeßlen sie in seinem jüngsten Buch analysiert. Trump ist demnach nicht politisch zu erklären, darum scheitern alle Beobachter daran, so erklärt Seeßlen im Interview bei Telepolis. Wichtig ist, Trumps Herkunft aus der US-Popkultur in den Vordergrund zu stellen:

„All das Kontrafaktische, das Selbstwidersprüchliche, das Vulgäre, das Clowneske, das willkürlich Boshafte, das Sprunghafte, das Ignorante, das effekthascherisch Inszenierte, das Spiel mit Mythen und Klischees usw. ist in einer politischen Erzählung unerträglich, in einer Pop-Performance aber gerade das, worauf es ankommt.“

Trump wird von christlichen Fundamentalisten für seinen Reichtum bewundert, von den Arbeitslosen und Prekarisierten als „Host einer eigenen Fernsehshow, die aus der fiesen Hire & Fire-Mentalität einen Vergnügungswert machte“ (Seeßlen). Er ist die „Verkörperung all dessen, was zugleich erschreckend und faszinierend am verschärften Neoliberalismus sein kann“.

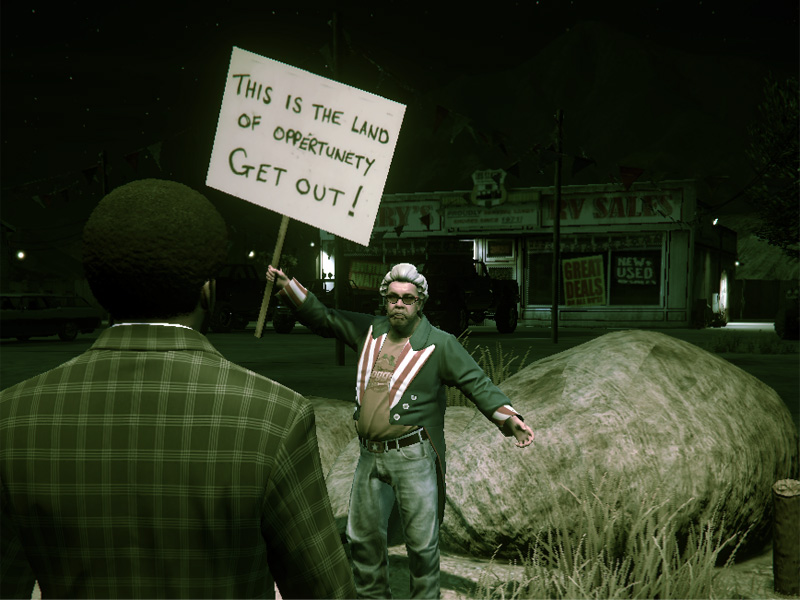

Exkurs: Grand Theft Auto

Über die Computerspielreihe Grand Theft Auto (kurz: GTA) ist seit ihrem ersten Erscheinen 1997 viel geschimpft worden: Das Spiel sei ein gewaltverherrlichender Kriminalitätssimulator, will man nicht zugeben, dass man die Kriminalität liebt, aber nicht den Kriminellen – und dass GTA das Sujet lediglich in das jüngste Outlet der Kulturindustrie überträgt.

An GTA lässt sich der technische Fortschritt der Spieleindustrie mitverfolgen: vom ersten Teil in pixeliger 2D-Draufsicht bis zum aktuellen fünften Teil, der dank einer äußerst eleganten 3D-Engine auch auf mittelmäßigen Computern eine detailreiche Spielwelt bereitstellt, deren meteorologische und geographische Details sich vom Luftraum bis zum Ozeanboden bestaunen lassen und die vom Großstadtdschungel, der mitsamt Ghettos, Wolkenkratzern, Bikini-Strand und Hollywood natürlich Los Angeles nachempfunden ist, über die von Wüste und Trailer Parks geprägt Südstaaten-Ödnis bis hin zu pittoresken Küstenstrichen à la New England reicht.

Zum Leben erweckt wird diese mit hingebungsvoller Liebe zum Detail gestaltete Welt mit ebensolchen Karikaturen der US-amerikanischen Gegenwart, welche deren zynische Oberflächlichkeit – um eine Kulturkritikerphrase zu bemühen – „mit bitterbösem Humor zur Kenntlichkeit entstellen“. Die Metropole wird von schwätzenden Weicheiern und ruhmesgeilen Sternchen bevölkert, das Land von hartem White Trash und bizarren Rednecks. Um den Gouverneursposten bewerben sich eine liberale Politikerin, die glaubt, das Wahlvolk behandeln zu können wie eine Grundschullehrerin ihre Schutzbefohlenen, und ein bis zur Unzurechnungsfähigkeit opportunistischer konservativer Kandidat, der nach seiner Karriere als Stuntman und diversen Sex- und Drogenskandalen zu Gott gefunden haben will. Auch das umfangreiche Radio-, Fernseh- und Kinoprogramm ist eine einzige große Satire, die – hätte man es wissen wollen – schon im Erscheinungsjahr 2013 nahelegte, dass und warum ein US-Präsident Trump möglich und wahrscheinlich sein würde: die bigotte Xenophobie im Einwanderungsland USA, die Verleumdung von Umweltschutz als Hippie-Quatsch, die an niederste Instinkte appellierende ubiquitäre Reklame, der Sexismus und Antiintellektualismus, kurzum die Brutalität und nicht zuletzt eine nur noch ironische Moralität, in der Ruhm und Geld die einzigen teloi sind und Kriminalität – sofern sie reich oder wenigstens berühmt macht – entskandalisiert ist.

Ein Sieg der Postdemokratie.

Es sieht so aus, als bekämen Trumps Wähler, was sie wollten, und bekämen es doch nicht: die Fortsetzung der „ganzen alten Scheiße“. Trump hat sie reingelegt und sie haben sich selbst reingelegt, weil sie zugelassen haben, dass ihr Gemeinwesen nicht mehr von denen verwaltet wird, die am besten dafür geeignet sind, sondern von denen, die reich und berühmt sind.

Der Politologe Herfried Münkler hält es mit Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto und Robert Michels für möglich, dass eine Elite durch eine andere abgelöst werden könnte, die breite Masse aber nie an deren Stelle werde treten können. Der Populismus ist somit „besonders raffinierte Strategie bei der Aufrechterhaltung der Elitenherrschaft“. Man lasse sie eine Tausende von Kilometern lange Mauer bauen – und sie fragen nicht mehr, was das bringen, wer das bezahlen und wovon das ablenken soll.

Das Konzept des „Protestwählers“ stammt aus einem Politikverständnis, das nicht mehr zur Gegenwart passt. In der postdemokratischen Spektakelpolitik des postfaktischen Zeitalters will der Wähler vor allem von Fragen erlöst werden und freut sich über Hauptsätze, die nicht wahr, nur klar sein müssen.

Diese Verlotterung der demokratischen Moral passt zu der Verfallsgeschichte, die Platon im 8. Buch der „Politeia“ beschreibt. Ein Gemeinwesen tritt in den Teufelskreis gen Tyrannis ein, wenn die Herrschenden Ruhm und Geld anzuhäufen beginnen und das Volk – von den Mühen des Alltags ausgelaugt – Geld und Ruhm für hinreichende Qualifikationen der Herrschaft hält. Es folgen der gewaltsame Umsturz der Oligarchie und die Pöbelherrschaft, die Platon „Demokratie“ nennt, aber nach heutigem Verständnis „Anarcholiberalismus“ meint und in der alles erlaubt, weil alles egal ist. Aus diesem Chaos erhebt sich der Demagoge.

Davor ist man auch in Deutschland nicht gefeit: Man erinnere sich, wie Karl-Theodor zu Guttenberg oder Nicolas Berggruen anno 2010 gefeiert worden sind. Letzterer ein smarter Investor, der Camus zitieren kann und die Karstadt-Kassiererinnen vorm Jobcenter retten wird. Als er aber alle Homestorys abgegrast hatte und es auch sonst nichts mehr zu holen gab, hat er den ganzen Ramsch weiterverkooft.

Platon hat nicht gefordert, alle Könige sollen Philosophen werden. Ein Ende ist dem Übel in Staat und Menschheit bereitet, wenn die Könige Philosophen und die Philosophen Könige würden. Darum ist es überfällig, dass in den USA – aufgeschreckt durch den Verfall ihrer politischen Kultur – Wissenschaftler aus den Laboren und Bibliotheken hinaus- und in die Ämter hineinstreben. Es ist ihnen zu wünschen, den Teufelskreis zu durchbrechen, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie – wie es der Politikwissenschaftler Yascha Mounk in der taz formulierte – zu

„tragischen Helden werden, die vergeblich für das Unmögliche gekämpft haben. Es kann sein, dass wir, trotz all unserer Bemühungen, am Anfang des Endes der Ära der liberalen Demokratie stehen.“

3 Gedanken zu „Der Retter der (Post-)Demokratie (II)“